28/11/2013

Retour sur le débat de la fin des années 2000 autour de la gratuité d’accès au musée en France

La boutique du musée comme un moyen de compenser le manque à gagner ?

La gratuité d’accès aux musées a pour objectif de permettre l’accès au plus grand nombre de visiteurs. Dès le XVIIIème siècle, les musées n’ont cessé d’alterner gratuité et entrées payantes. Depuis une dizaine d’années, le débat sur la gratuité a refait surface, avec la publication de nombreuses études sur la question de l’impact de la gratuité auprès des publics. La gratuité d’accès des collections des musées municipaux a notamment été votée à Paris en novembre 2001.

La gratuité d’accès aux musées a pour ambition de favoriser l’élargissement des publics par l’augmentation de la fréquentation. Mais elle engendre un coût pour les musées qui perdent les recettes issues de la billetterie : « En Grande-Bretagne, la gratuité représente un manque à gagner de 100 millions d’euros, à Paris la mesure a fait perdre 1 million d’euros de recette annuelle » (Le Figaro, 5 juillet 2007). A l’époque, pour les défenseurs de la gratuité, les activités commerciales apparaissaient comme un moyen de pallier ce manque à gagner. Cette hypothèse nous semblait alors plus que délicate car l’équilibre économique d’une boutique de musée est complexe et les publics ont parfois des comportements inattendus en termes de consommation culturelle.

Tout d’abord, le type de reversement au musée du chiffre d’affaires des activités commerciales constitue un enjeu. Si la concession est fondée sur l’intéressement du musée aux résultats financiers, situation la plus fréquente, le musée risque d’adopter une logique commerciale incitant le concessionnaire à vendre davantage pour augmenter son chiffre d’affaires. Or cette attitude n’est pas compatible avec les missions du musée. Les musées dont la librairie-boutique est en régie directe seraient dans la nécessité de développer davantage leur activité commerciale pour répondre à la demande et devraient certainement employer du personnel supplémentaire. Cette option annulerait en partie les bénéfices financiers.

D’autre part, si la gratuité d’accès au musée avait été mise en place afin de diversifier les publics, peut-on imaginer une augmentation du chiffre d’affaires de la boutique par une augmentation de la fréquentation et ainsi une compensation partielle du manque à gagner de la billetterie ? Pour y répondre, il faut distinguer deux types de gratuité : la gratuité permanente et la gratuité temporaire. Cette dernière ne semble pas avoir un impact sur les chiffres d’affaires des boutiques. Les responsables des boutiques des musées qui ouvrent gratuitement le premier dimanche de chaque mois nous ont d'ailleurs confiés que les publics ont même tendance à croire que les produits vendus dans les espaces commerciaux sont eux aussi gratuits pour cette occasion.

La gratuité permanente peut, quant à elle, avoir une influence sur le chiffre d’affaires des boutiques selon le public concerné. La gratuité permanente liée à un statut social (chômeurs, étudiants…) touche une population à faibles revenus qui, par conséquent, effectue peu d'achats. En revanche, les visiteurs bénéficiant d’une carte « privilège » (Les Amis du Louvre, carte Sésame des Galeries nationales du Grand Palais…) dépensent davantage à la librairie-boutique en raison de la réduction dont ils bénéficient. Une étude réalisée par le Credoc en novembre 2003 sur la politique tarifaire du musée du Louvre confirme ainsi que « les possesseurs de cartes sont plus nombreux à faire des achats que les autres visiteurs. »

Néanmoins, la gratuité d’accès au musée du Louvre ne favorise pas les dépenses dans les espaces commerciaux ou au restaurant du musée. Au contraire, les visiteurs ayant payé leur entrée dépensent davantage. Quant au British Museum, le chiffre d’affaires des espaces commerciaux a eu tendance à diminuer entre 2002 et 2005 malgré une fréquentation à la hausse et malgré une gratuité d’accès permanente. Cette constatation laisse place à deux hypothèses : soit l’offre de la boutique n’est pas adaptée aux publics qui auront tendance à moins acheter, soit les publics habitués à visiter le musée ne ressentent plus le besoin de passer par la boutique puisque le fait de pouvoir venir quand ils le souhaitent le musée enlève le côté exceptionnel qui implique un achat émotionnel pour se souvenir.

Ces résultats corroborent les résultats de nos enquêtes quantitatives conduites auprès des publics de différentes librairies-boutiques de musées en Europe jusqu'en 2007 : la grande majorité d’entre eux, toutes nationalités confondues, pensent que cela n’a pas ou n’aurait pas d’impact sur leurs achats à l’issue de la visite (70% en moyenne). De plus, certains visiteurs se montrent dubitatifs et déclarent que la gratuité n’influencerait pas leurs achats, car s’ils ont envie d’acheter un livre, ils le feront : « Ce n’est pas 8 euros déjà dépensés qui m’empêcheront de dépenser ensuite à la librairie, je dépense de toute façon beaucoup ».

Ainsi, il apparaît que les personnes susceptibles de dépenser davantage sont les touristes qui ne viennent que ponctuellement et souhaitent de toute manière remporter un souvenir du musée qu’ils ne visiteront peut-être qu’une fois dans leur vie. Mais leurs achats en boutique suffiraient-ils à combler le manque à gagner de la billetterie, billetterie qui génère souvent le plus de revenus propres d'un musée drainant une forte fréquentation touristique ? Avec le temps, il s’est avéré que les résultats espérés par les défenseurs de la gratuité étaient loin d’être atteints.

Néanmoins, il est vrai que nos visiteurs interrogés sur la question de la gratuité nous ont dit en leur grande majorité qu’ils iraient plus souvent au musée si celui-ci était gratuit. Cette affirmation confirme les résultats d’une étude menée au début de l’année 2005 par le Credoc à la demande de la Direction des Musées de France : « 62 % des personnes interrogées déclarent qu’elles iraient plus souvent dans les musées s’ils étaient gratuits certains jours. 37 % déclarent même qu’elles s’y rendraient "sûrement" de façon plus fréquente. A l’inverse, de telles dispositions laisseraient indifférents 38 % des enquêtés, c’est-à-dire un pourcentage de la population non négligeable. »

La gratuité d’accès dans les musées n’a donc pas eu pour conséquence l’élargissement des publics ni une augmentation des achats à la boutique du musée mais certainement une intensification des pratiques culturelles qui malheureusement n’a pas satisfait les objectifs que s’étaient alors fixés les politiques culturelles en France.

Pour en savoir plus : http://www.louvrepourtous.fr/Les-musees-de-Paris-de-la-gr...

Article issu d'une communication donnée lors d'un colloque organisé par le CNFPT à Strasbourg en juin 2008.

12:05 Écrit par Mathilde Gautier dans Publications, articles et recherche | Commentaires (0) | Tags : mathilde gautier, gratuité, musées, boutiques | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer | |

Imprimer | |

24/05/2012

Comportements et usages des visiteurs dans les librairies-boutiques de musées.

L'article suivant est extrait d'une demande universitaire sur la question du rôle du prix dans l'appréciation de la qualité d'un produit ou d'un service.

Le contexte de l'étude.

L’étude présentée ici a fait l’objet d’une recherche dans le cadre d’un doctorat consacré au rapport entre le commerce et la culture à travers l'exemple des librairies-boutiques de musées d'art en Europe (France, Italie, Angleterre, Belgique et Espagne). Cette étude comparative sur la politique commerciale des concessionnaires des musées (RMN, Aldeasa, Printemps Design, Flammarion...) et des musées eux-mêmes a été réalisée entre 2003 et 2008. Des études qualitatives auprès des publics et des professionnels ainsi que des enquêtes quantitatives (509 répondants) ont également été conduites auprès des usagers des espaces commerciaux des plusieurs musées en Europe afin d'identifier leur profil et leur mode de consommation.

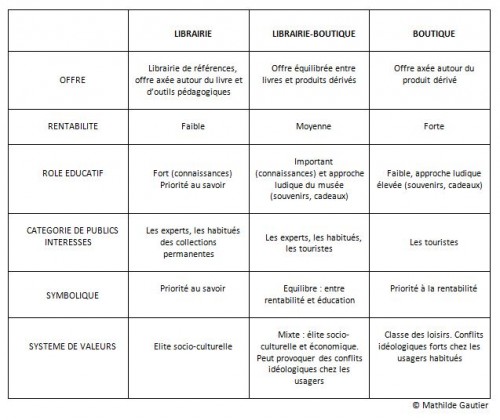

La particularité du commerce muséal est qu’il est composé de deux marchés de niche : celui des produits dérivés et de l’édition d’art. De plus, les espaces de vente sont cantonnés au musée lui même et les clients sont principalement les visiteurs du musée.

Pratiques d'achat des visiteurs.

On peut constater une diversité des pratiques d’achat chez les clients des boutiques de musées, malgré leur appartenance aux mêmes catégories socio-professionnelles. En effet, les résultats des enquêtes montrent que les usagers des librairies-boutiques sont très semblables à ceux des musées : « Les musées des Beaux-arts intéressent davantage les catégories à fort capital culturel et économique : les diplômés du supérieur (29% contre 19% en moyenne dans l’ensemble de la population), les hauts revenus (23%) et les cadres supérieurs (29%) sont ici surreprésentés. Mais ces types de musées intéressent également davantage les femmes (24%) et les sexagénaires (29%). Ces musées sont très prisés par les visiteurs habituels (31%) et les personnes qui se sont rendu plus de 3 fois au musée dans l’année (44%) » (Alibert et alli, 2005 : 21).

Tour à tour, ces visiteurs pourront adopter une attitude différente selon leur intention de visite :

- Les touristes sont davantage portés sur l’achat d’un produit dérivé ou d’un guide;

- les visiteurs des expositions et les habitués achètent surtout des livres, des revues, des cartes postales ou les catalogues de l’exposition ;

- et, enfin, une clientèle plus propre à la librairie-boutique vient indépendamment de sa visite se procurer un produit particulier : soit un livre soit un bel objet pour faire un cadeau.

Les comportements de ces visiteurs-acheteurs sont donc assez similaires malgré quelques variantes résultantes davantage de schémas comportementaux. Si les Espagnols et les Anglais disent acheter plus facilement dans un musée du fait que cela participe de manière indirecte à son financement, il n’est néanmoins pas rare de relever une certaine retenue à l’égard du produit dérivé de la part de visiteurs, quelle que soit leur nationalité, surtout chez les enseignants et les personnes en lien avec le secteur culturel et artistique.

Le produit dérivé n’ayant pas la même fonction symbolique que le livre, cela a pour effet d’accentuer les aversions à l’égard du produit dérivé, ce dernier ayant une symbolique davantage commerciale que liée aux activités de la pensée. L’achat d’un livre permettrait ainsi le renforcement des pratiques distinctes et fait partie du processus d’appartenance à un groupe social référent, qui est ici une élite socio-culturelle. Ces exemples parmi tant d’autres mettent en évidence que c’est davantage le sentiment d’appartenir à une élite que l’appartenance réelle qui conduit à ces contradictions et ces tensions.

Pour mieux comprendre ce processus d’appartenance à une élite socio-culturelle, il faut établir un parallèle entre le comportement de nos visiteurs et des artistes en s’appuyant sur le travail de la sociologue Nathalie Heinich. Nathalie Heinich explique dans son ouvrage L’Elite artiste comment à la Révolution française les artistes revendiquent la distinction entre les activités commerciales et les activités de la pensée. A la même époque, le livre et la peinture se rapprochent, et l’on obtient l’accession de la production littéraire au statut d’art libéral. Or, c’est justement dans les lieux exposant d’œuvres picturales que le livre est considéré comme l’objet légitime des librairies-boutiques. Le rejet des produits dérivés proviendrait en quelque sorte de cette rupture ancienne entre le sacré et le profane, le libéral et le mécanique, le pur et l’impur, etc. Cette conception libérale et romantique de l’art implique l’idée que ce qui est « noble » est dénué d’intérêt économique (Heinich, 2005) : « La genèse d’un champ artistique ou d’un champ littéraire, c’est l’émergence progressive d’un monde économique renversé, dans lequel les sanctions positives du marché sont ou indifférentes ou même négatives. Le best-seller n’est pas automatiquement reconnu comme œuvre légitime et la réussite commerciale peut même avoir valeur de condamnation. (…) Ainsi, un monde à l’envers, où les sanctions négatives peuvent devenir des sanctions positives ; où évidemment, la vérité des prix est systématiquement exclue » (Bourdieu, 1994 : 199).

Dès lors que l’art tel qu’il est entendu comme activité libérale est rapproché du commerce symbolisé par les produits dérivés, des tensions s’instaurent et ceci d’autant plus que cette attirance pour les produits dérivés est confirmée par les chiffres : on peut constater que la vente du produit dérivé augmente légèrement ces dernières années, quel que soit l’espace commercial étudié. A titre d’exemple, le livre représente respectivement 49,85% des ventes en 2003 contre 47,72% en 2005 pour les Editions du Centre des monuments nationaux (ce qui marque une baisse de ses ventes de 1% tous les ans alors que la fréquentation est stable), les produits « cadeaux » bénéficiant ainsi de l’érosion des achats de librairie. Cette évolution dépend de l’offre de la boutique qui dans une logique de rentabilité propose de plus en plus de produits dérivés, mais elle est aussi liée à l’augmentation des pratiques touristiques. En effet, l’acquisition selon l’intention de visite implique un fonctionnement dichotomique. Les logiques d’usage varient de l’expertise qui implique l’achat d’un livre au comportement touristique qui implique la consommation plus classique du produit dérivé.

Facteurs autres que le prix jouant un rôle dans l’appréciation de la qualité d’un produit acheté dans musée.

Influence de la visite sur le comportement d'achat.

Soixante-quatorze pour cent des enquêtés répondent que si une œuvre les a particulièrement touchés durant leur visite, ils se rendront ensuite à la librairie-boutique pour acheter un produit en rapport avec cette œuvre : la librairie-boutique est ainsi pour eux un moyen de s’approprier une œuvre particulièrement appréciée durant la visite par l’achat d’un produit qui y fait référence. Les produits associés à l’œuvre appréciée sont d’abord la carte postale (31%) et le livre (25%) pour la totalité des répondants. Ce sont d’ailleurs les produits les plus vendus. Il y a donc en apparence une certaine cohérence entre ce que pensent acheter les personnes et ce qu’elles achètent effectivement.

Néanmoins, on peut relever des contradictions entre les discours et les comportements de certains visiteurs. L’enquête conduite à la librairie-boutique du musée du Prado relève un certain nombre de contradictions chez les touristes (65% des enquêtés), composés à 23% d’enseignants, taux le plus élevé des enquêtes. Ces visiteurs ont beaucoup critiqué l’offre de la boutique et la présence de certains produits dérivés qui ne leur paraissaient pas « à la hauteur du musée ». Pourtant, 14% d’entre eux en ont acheté alors que seulement 4% en avait réellement l’intention. Dans d’autre cas, certains visiteurs disent préférer se procurer un livre, par ce que : « c’est culturel et les tasses, la vaisselle, tout ça galvaude l’art » ; ou encore, un autre visiteur dira : « l’achat des produits dérivés reflète une fréquentation peu régulière du musée ». On peut donc noter un phénomène de distinction sociale à travers l’achat et l’appropriation d’un livre.

Quant à la librairie du Louvre, il n’est pas impossible que l’offre considérable de livres influence là aussi les actes d’achat, puisque les répondants achètent davantage de livres (36% en moyenne) qu’ils ne déclarent vouloir en acheter (27% en moyenne). Comme le dit très justement un couple interrogé à la librairie du Louvre : « C’est le produit en lui-même qui incite à l’achat », achat qui est ainsi affectif.

Le consommateur de produits culturels a un comportement d’acheteur fortement lié à ses affects émotionnels : outre la dimension hédoniste que procure l’achat du produit culturel, « sa consommation représente pour l’individu un moyen de s’exprimer, de communiquer avec son entourage, en s’identifiant à un groupe de référence. Ces produits possèdent une valeur sociale indéniable » (Vergne, 2009 : 9). Le livre n’échappe pas à cette analyse. Son achat n’est pas toujours rationnel, encore moins que pour les autres produits, car son acheteur fantasme à son sujet : le livre élargit le savoir et par conséquent procure une forme de pouvoir par le savoir à celui qui le possède ; il confère un statut. La présence du livre dans un musée n’est pas anodine : il est le symbole de la connaissance, un moyen de valorisation sociale pour celui qui le possèdera, un souvenir, un complément et une aide à la visite, une trace pour le public, un moyen de communication et de diffusion culturelle pour le musée, auquel il donne une sorte d’aura.

Le prix et la qualité : freins et moteurs à l’achat.

L’enquête réalisée dans les musées italiens par Ludovico Solima et Alessandro Bollo (2002) relève que 76% des touristes hors Union Européenne ressortent des boutiques des musées italiens sans avoir rien acheté. Les principaux refus d’achat sont liés d’abord au manque de temps (65% des visiteurs interrogés) et ensuite au coût des produits (30% des enquêtés).

Lors des enquêtes de clientèle conduites en août 2006 à la librairie du Louvre, 13,4% des enquêtés croient que le livre est plus cher en librairie de musée. Peu de personnes savent que le prix du livre est unique en France et pensent que le livre est moins cher ailleurs, notamment dans les grandes surfaces ou les lieux spécialisés.

Malgré la loi unique du prix du livre en France, les Français s’imaginent que les produits des librairies-boutiques de musée sont onéreux comme le dit très justement un couple interrogé à la librairie du Louvre pendant les fêtes de Noël 2005 : « C’est le musée qui donne l’impression que les ouvrages sont plus chers et qui rend l’achat moins accessible qu’ailleurs. » Ainsi, il s’agit d’un état de choses généralement acquis, quelle que soit la nationalité du visiteur comme il apparaît dans le commentaire d’un visiteur espagnol : « Les livres sont souvent plus chers dans les librairies de musée, normalement, qu’ailleurs. »

Néanmoins, la qualité dépasse parfois les limites psychologiques posées par le prix. La qualité des boutiques inspire confiance aux acheteurs éventuels, comme le soulignait déjà l’enquête réalisée par la RMN en 2003 dans les espaces commerciaux du Louvre : « Les boutiques sont perçues comme offrant des produits de qualité, qui sont agréables et donnent envie d’acheter. » La librairie-boutique étant celle du musée, elle est ainsi à son image et apporte une garantie quant à la qualité des produits. C’est la raison pour laquelle il n’est pas rare d’entendre les publics se plaindre de la présence de produits qu’ils ne considèrent pas comme « dignes » du musée.

La qualité va de pair avec la rareté et la spécificité des produits qui sont également des déterminants d’achat très importants comme le souligne un visiteur belge : « On ne verra plus cette exposition avant très longtemps et donc j’ai tendance à acheter davantage. » Ces conditions rassemblées poussent la majorité des répondants à affirmer que le fait que la librairie-boutique soit celle du musée les incite davantage à acheter des ouvrages. Le prix n’intervient donc pas directement dans l’appréciation de la qualité d’un produit dans ce cas précis. C’est l’image du musée qui donne l’impression que les produits qui y sont vendus sont de qualité. Il s’agit en quelque sorte d’un phénomène inversée : c’est la qualité qui prévaudrait ici sur le prix. Le mot « qualité » semble d’ailleurs la base déontologique du produit dérivé et le garde-fou de la dérive commerciale au musée. Tout comme pour les publics, la qualité est donc garantie de culture. En ce domaine, l’unicité, la rareté, la primauté, l’exclusivité, l’exceptionnalité et l’authenticité, sont des valeurs cultivées : « L’art constitue le lieu par excellence de la valeur d’authenticité, en matière non seulement d’objets – l’authenticité des œuvres – mais aussi de personnes – l’authenticité d’une identité vulnérable à l’influence d’autrui » (Heinich, 2005 : 331).

Mathilde Gautier

17:47 Écrit par Mathilde Gautier dans Publications, articles et recherche | Commentaires (0) | Tags : produit dérivé, musée, qualité, comportement, visiteurs, mathilde gautier | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer | |

Imprimer | |

04/11/2011

Le luxe et le commerce des musées.

Mathilde Gautier.

Selon le philosophe Yves Michaud, « il y a plus que jamais une dynamique du musée, mais on ne sait si c’est celle d’un parc d’attraction, d’une réserve indienne ou d’un magasin de luxe. Il n’est pas du tout à exclure que ce doivent être les trois à la fois » (Michaud, 1999). En effet, parallèlement aux produits dérivés fabriqués à la chaîne, reflet d’une certaine culture de masse, d’autres produits tendent plus vers le luxe que vers le parc d’attraction. Ainsi, si les théoriciens font un lien entre parc d’attraction et musée, nous proposons d’en faire un entre le musée et le luxe : la vente de certains produits dérivés fabriqués sous licence avec des marques de luxe telle que Lalique (les boucles d’oreille de Marie-Antoinette par la RMN) ou encore les foulards Hermès sont le signe de l’introduction du luxe dans l’univers du musée. De même Flammarion est une des maisons membres du comité Colbert. Ces interférences entre la librairie-boutique et les marques de luxe sont de plus en plus courantes au sein du musée. C’est d’ailleurs le cas de l’exposition de Takashi Murakami organisée au Museum of Contemporary Art de Los Angeles en octobre 2007 qui met en scène sur le parcours des produits de Louis Vuitton que l’on peut ensuite acheter : « Aside from showcasing a complete retrospective of Mukarami’s anime-inspired graphic-art, the exhibition include items from his past collaboration with Louis Vuitton – and a 1 000 square-foot Vuitton mini-boutique ont the museum’s floor. The unprecendented retail space will offer an exclusive line of bags and accessories created for the show (none of the profits from its sales will go to the museum) » (Hagwood, 2007).

Les librairies-boutiques de musée sont aussi proches de l’industrie du luxe, du fait même que certains acteurs recherchent la qualité, la rareté et la marque d’authenticité du produit acheté dans le musée. De plus, « le luxe est un refus du "tout économique" » (Roux, 2003 : 19), tout comme peut l’être le secteur culturel. Une autre analogie possible entre les produits de luxe et le produit vendu dans le musée est leur dimension symbolique ainsi que leurs bénéfices dits « expérientiels », « c'est-à-dire qui impliquent chez le client une recherche d’expériences et d’émotions fortes, exceptionnelles » (Roux, 2003 : 159).

La voie du luxe a été initiée par la Tate à Londres qui s’inscrit, elle aussi, dans cette logique de « branding », autrement dit d’exploitation de la marque, à l’instar de l’américain Guggenheim, mais dans un cadre national. Cette notion de marque est finalement le cœur même du débat, puisque les musées doivent rivaliser avec le nombre croissant d’activités de loisirs afin de conserver leurs publics : « Comment peuvent-ils se positionner pour attirer les consommateurs de loisirs tout en se distinguant des parcs à thèmes, des galeries de jeux et des autres formes de divertissement ? La marque est un moyen d’y parvenir » (Scott, 2000 : 37). En effet, dans une société qui repose sur la consommation, la promotion d’une marque qui, de surcroît, est apparentée à celle du luxe, est une garantie pour la diffusion de l’image du musée et amplifie son pouvoir d’attraction.

Marie-Antoinette de Hasbourg-Lorraine, reine de France et ses enfants peint en 1787 par Louise-Elisabeth Vigée-Le-Brun.

Boucles d'oreilles RMN et Lalique © RMN

18:36 Écrit par Mathilde Gautier dans Objets et produits dérivés, Publications, articles et recherche | Commentaires (0) | Tags : produit dérivé, musée, luxe, consommation, tourisme, marque, mathilde gautier | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer | |

Imprimer | |